Sie ist 16, geht nicht zur Schule, macht auch keine Ausbildung, sondern einfach: nichts. Gar nichts. „Meine Mutter wohnt in Spanien, und mein Vater – keine Ahnung, wo der wohnt“, erzählt die junge Frau, „meine Eltern hab ich jetzt sieben Jahre nicht mehr gesehen.“ Die beiden seien „keine würdigen Eltern“, deshalb hätten sie auch keinen Kontakt verdient, findet die Jugendliche.

Die 16-jährige Ausreißerin ist eine der Gesprächspartnerinnen von Forschern des Deutschen Jugendinstituts (DJI), deren Studie im Auftrag der Vodafone-Stiftung heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, warum Tausende von Jugendlichen nicht nur aus dem Schul- und Ausbildungssystem, sondern auch noch aus staatlichen Hilfsstrukturen herausfallen, also nicht dauerhaft Sozialleistungen beziehen.

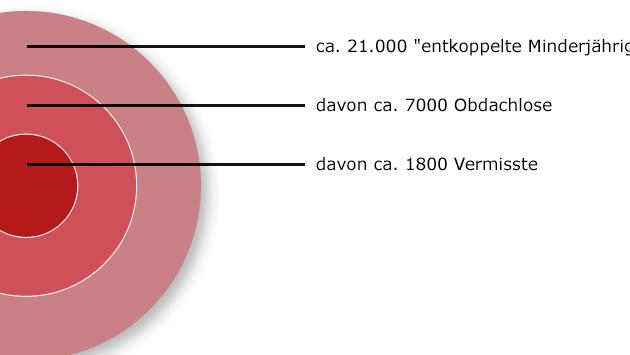

„Das sind keine Einzelfälle“, heißt es in der Studie. Deutschlandweit geht es um rund 21.000 betroffene Jugendliche, schätzen die DJI-Experten – exakte Zahlen gibt es nicht. Im Fachjargon werden die Betroffenen als „entkoppelte Jugendliche“ bezeichnet – sie fallen durch alle Raster. Eines der Probleme: Sie leiden „unter zunehmenden seelischen und psychosozialen Störungen“, schreiben die Forscher.

„Niemandem kann gleichgültig sein, dass so viele Jugendliche in einer so schwierigen Lage sind“, sagt Mark Speich, Geschäftsführer der Vodafone-Stiftung. Er hofft, mit der Studie Druck auf die Bundesregierung ausüben zu können – denn die hatte im Koalitionsvertrag eigentlich festgeschrieben, die Kinder- und Jugendhilfe auszubauen und die Hilfsangebote deutlich zu verbessern.

„Als ich rausgeflogen bin bei meinem Vater, hab ich gesagt, ich muss mir unbedingt Hilfe holen“, berichtete ein 19-Jähriger den Forschern von seinen Erfahrungen. Doch er scheiterte an der Bürokratie: „Jedes Amt hat mich abgewiesen, wollte mir gar nicht helfen. Die haben gesagt: ‚Nee, wenn du Schüler bist, musst du selber gucken, wo du dein Geld herkriegst ‘ Da wollte keiner für mich da sein.“

Auf der Suche nach einer Bleibe habe er dann beim Jugendamt angerufen, „und die haben mir gesagt, ich soll in so eine Notunterkunft gehen, wo die Obdachlosen schlafen. Das kam für mich nicht infrage.“ Er sei dann „überall“ gewesen, es gäbe „ja auch Jobcenter“ – er habe aber keinen Erfolg gehabt.

Wie gelangen Jugendliche überhaupt erst in solch hoffnungslose Situationen? Offenbar lassen sich gewisse Muster erkennen, an welchen Stellen im Lebenslauf etwas falsch läuft. Die Forscher haben in den Biografien der betroffenen Kinder und Jugendlichen drei wesentliche Bruchstellen gefunden – und an diesen setzen auch ihre Handlungsvorschläge an:

- Oft kommen die Jugendlichen aus stark belasteten Familien, „in denen sie emotionale Vernachlässigung, Verwahrlosung und Gewalt erlebt haben“. Hier müssten, so die Experten, die Jugendämter genauer hinschauen, gleichzeitig solle das Thema Kindeswohlgefährdung auch in Kitas, Schulen und Sportvereinen behandelt werden. Und: Lehrer müssten geschult werden, um entsprechende Problemfälle schneller zu erkennen.

- Haben Jugendliche erst einmal massive Probleme, ist es für sie oft schwierig, die richtigen Ansprechpartner zu finden. „Deshalb sollten künftig alle Angebote gebündelt werden“, sagen die Forscher – damit die Betroffenen nicht mit zu vielen Anlaufstellen und Antragsverfahren zu tun haben, sondern individuell und ohne große Hürden beraten werden.

- Viele der Betroffenen wachsen in der Obhut der Jugendhilfe auf, zum Beispiel in Heimen, doch: Diese Hilfe endet oft abrupt mit dem 18. Lebensjahr – weil die Jugendlichen dann volljährig sind. Aber: „Häufig zeigt sich, dass sie einfach noch nicht die persönliche Reife haben, um mit dieser neuen Freiheit umzugehen“, heißt es in der Studie. Die Folge: finanzielle Schwierigkeiten, Alkohol- und Drogenprobleme, falsche Freunde. Hier fordern die Forscher eine längere Betreuung – wie sie laut Gesetz schon heute möglich ist.

Ausgerechnet jene also, die bereits eine harte Kindheit und Jugend hinter sich haben, werden der schwierigen Lebensphase der Berufsfindung und des Erwachsenwerdens auch von staatlicher Seite allein gelassen.

Eine Betreuung von Über-18-Jährigen werde in der Praxis zu selten angewandt, weil diese ja von den Kommunen finanziert werden müsse, sagt Markus Seidel von der Hilfsorganisation OffRoad Kids, der an der Untersuchung mitgewirkt hat. Es müsse sichergestellt werden, dass die Städte und Gemeinden das nötige Geld bekommen. Denn, so Seidel, auch jungen Erwachsenen müsse weiter geholfen werden.

Mindestens bis zum 21. Lebensjahr.

Im Video: Die NDR-Dokumentation „Wut im Bauch: Jugend auf der schiefen Bahn“

Sie können mehr von den Nachrichten auf lesen quelle